眼病治疗

警惕儿童视力杀手—“白瞳症”

本文介绍了儿童眼病中常见的“白瞳症”症状、原因及多种可能病因。白瞳症指瞳孔区出现白色或黄白色反光,可能由眼球缺乏色素或病灶阻挡光线引起。常见病因包括先天性白内障、永存性胚胎血管、外层渗出性视网膜病变等。家长应重视孩子眼部异常,及时就医以减少视力损害。

黑珍珠的亮光

“医生,我家孩子的黑眼珠发白,就像猫眼一样,这是怎么回事?”在门诊接诊工作中,小儿眼科医生有时会遇到面临这种困惑的家长。家长通常是在照顾孩子时偶然发现孩子的黑眼珠出现白色或黄白色反光,酷似猫眼。这时,医生和家长都应重视孩子的眼部情况,警惕儿童视力杀手—“白瞳症”。

一.什么是“白瞳症”?

正常情况下,外界光线依次通过角膜、房水、晶状体、玻璃体这些屈光介质到达视网膜,形成图像。在此过程中,一部分光线被视网膜和脉络膜吸收,瞳孔区无反光,呈现黑色,位于黑眼珠中央;当外界较强光线如闪光灯照射时,光线吸收程度有限,瞳孔区则会呈现橘红色反光,又称红光反射。

“白瞳症”是指原本黑色的瞳孔区出现白色或黄白色反光的一类症状,单眼或双眼均可发生。“白瞳症”并非特指某种疾病,而是多种儿童眼病的共同临床表现。若孩子的瞳孔区出现白色或黄白色反光,通常提示他们的眼部尤其是眼底出现了严重病变,需要立即引起重视。

二.“白瞳症”形成的原因

“白瞳症”的形成涉及多种、多范围的因素,可以概括为以下两大方面。一方面,眼球缺乏吸收光线的色素,例如脉络膜缺损、白化病眼底;另一方面,瞳孔区至视网膜之间存在白色或黄白色病灶阻挡,例如晶状体混浊、前房或玻璃体炎性渗出、视网膜脱离、眼内肿瘤等。

三.引起“白瞳症”的常见儿童眼病

1.先天性白内障

先天性白内障(congenital cataract)是指由于先天遗传或发育障碍导致晶状体发育受到影响,在出生时或出生后1年内发生的晶状体混浊。该病会造成形觉剥夺而影响视力,是造成儿童弱视和失明的重要原因之一。先天性白内障的发病率约为0.4%,约占儿童盲的30%。造成先天性白内障的病因主要包括遗传因素(疾病家族史)与环境因素(如母亲孕早期风疹病毒/巨细胞病毒感染史、妊娠期营养不良、放射线照射、孕期服用药物、患有糖尿病等全身疾病以及患儿早产、宫内缺氧等)。

婴幼儿出生后的前3个月是视觉发育关键期。若在此期间出现白内障,光线则不能正常进入眼内,不仅遮挡婴幼儿视力,还阻碍视功能发育,引起不可逆的视力障碍,导致弱视。根据晶状体混浊的部位和范围,患儿可有不同程度的视力下降,主要表现为不能注视、不追光、抓不到眼前物品,遮盖健眼后便出现哭闹、烦燥等异常行为。晶状体混浊严重者,瞳孔区可出现白色或黄白色反光—白瞳症。

对于晶状体混浊不严重者,如点状混浊且混浊部位不在瞳孔正中央,对视力发育影响不大,则定期观察。对于晶状体混浊明显者,如发生在后极部或者晶状体全部混浊,则需要尽早手术,好在3个月内完成手术治疗,且术后根据情况进行配镜、弱视等训练。关于先天性白内障的更多科普内容和科普视频也可在公众号历史记录中检索获取。

2.永存性胚胎血管

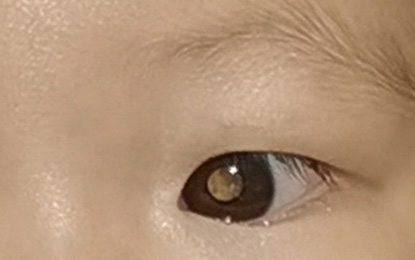

永存性胚胎血管(persistent fetal vasculature, PFV)为一种玻璃体先天性发育异常,因胚胎期原始玻璃体未能正常退化所致。它是引起白瞳症的病症之一,多见于足月儿,90%为单眼发病。常无明显临床症状,轻症者可因斜视形成或视力下降进一步检查发现;严重者可因白瞳症或单眼偏小被监护人发现。PFV眼部表现复杂多样,包括瞳孔残膜、晶状体后纤维血管膜、Mittendorf点、Bergmeister乳头、视神经发育不良等。其典型特征(如图所示)是一条密集的白色玻璃体纤维条索,自视盘延伸至晶状体致晶状体后囊混浊,有时条索中可见血管存在,严重者可伴小眼球、白内障、牵拉性视网膜脱离等。

对于不遮挡视轴中央、牵拉力量小、无明显并发症的轻症PFV患儿可定期观察,进行弱视训练。随着晶状体玻璃体手术的日益成熟,某些学者也认为早期行晶切、玻切手术能够重塑视觉通道并解除牵拉,大大降低白内障、青光眼、角膜病变等并发症出现的几率。近年来出现的粘弹剂分离对于部分患者可以微创的去除屈光遮挡而保留自身尚透明的晶体,结合术后弱视治疗可有效提高患儿视力。

3.外层渗出性视网膜病变

外层渗出性视网膜病变(Coats病)是以视网膜毛细血管扩张及微血管瘤形成,伴有视网膜内及网膜下渗出为特征的一种特发性病变,由Coats在1908年首次提出。常发生于10岁以内的男孩,临床上90%以上患者为单眼发病。在疾病早期,患儿可无明显症状,易被忽视。随着病情不断进展,常因患儿家长发现婴幼儿患眼斜视、白瞳,或学龄期检查发现视力低下就诊。

眼底典型表现为视网膜毛细血管迂曲、瘤样扩张,新生血管形成,伴有境界清楚、富含脂质的黄色视网膜下渗出;进展期可见岀血性视网膜囊肿、玻璃体积血、渗岀性视网膜脱离等;较重的患者可岀现虹膜睫状体炎、白内障、新生血管性青光眼等并发症,导致眼球痨。FFA特征性表现为多发、局限性毛细血管扩张、毛细血管闭锁、毛细血管瘤、异常交通支,血管壁串珠样变。早期就可出现渗漏,晚期伴有显著的荧光素渗漏。

Coats病的治疗原则是以小的创伤,尽可能留存视力。疾病早期以定期随访或视网膜激光光凝为主,封闭病变区域异常血管,减少渗出。中期发生渗出及视网膜浅脱离时,可采用冷冻治疗。而到了晚期发生大疱性视网膜脱离时,则需行玻璃体视网膜手术。

4.早产儿视网膜病变

早产儿视网膜病变(retinopathy of prematurity, ROP)是一种是发生于早产儿和低出生体重儿的血管增殖性视网膜病变。目前,随着新生儿重症监护技术的逐步成熟,早产儿的出生胎龄及出生体重明显减低,ROP的发病率明显升高。患儿眼底可表现为明显的有/无血管灌注区分界线、周边视网膜无灌注、异常新生血管形成、纤维组织增生、玻璃体积血、牵拉性视网膜脱离等。对于某些病情严重的病例,可出现视网膜全脱离和眼前段的改变(如晶状体混浊),形成白瞳症。国际早产儿视网膜病变分类法(ICROP)将ROP进行了明确的分区与分期,如下图所示。

大部分早期ROP可自行消退或通过治疗后消退,少数急进型、晚期ROP可并发大量玻璃体积血、视网膜脱离,视力预后不佳,甚至失明。早期筛查、及时治疗是获得良好预后的关键。目前针对ROP患儿常用的眼科治疗为玻璃体腔内注射抗VEGF药物、激光以及冷冻。对于ROP的4期、5期病变,玻璃体腔内注射抗VEGF药物应十分谨慎,必要时直接手术治疗。治疗方案的选择必须根据患者的依从性、视网膜结构和功能的预后等多方面考虑。

5.家族性渗出性玻璃体视网膜病变

家族性渗出性玻璃体视网膜病变(familial exduative vitroretinopathy, FEVR)是一种遗传性玻璃体视网膜疾病。其主要遗传方式为常染色体显性遗传,近年来也发现了常染色体隐性以及X连锁遗传方式。目前已发现的致病基因有LRP5, NDP, FZD4, TSPAN12, ZNF408, KIF11, FED4等。FEVR通常发生于足月儿,无吸氧史,临床表现多样、无明显症状,易被误诊或漏诊,严重者可引起失明。

常表现为双眼视力下降。儿童可因白瞳症、不追物、斜视等症状被监护人发现,但也可直到几十岁不表现出任何症状,发病年龄越小,疾病越严重。眼底检查多发现颞侧周边无血管灌注区、异常新生血管形成以及增殖性病变等。双眼病变可不对称,也可并发视网膜皱褶、玻璃体积血、牵拉性/渗出性视网膜脱离等。

与ROP不同,该病的有/无血管交界处无明显的嵴样病变。FFA检查可清楚的观察视网膜血管的情况,能发现早期无灌注区,检出无症状者、明确病变范围、协助诊断、指导治疗。

激光是治疗FEVR的主要方式,相比于抗VEGF治疗,激光治疗能更有效地减轻玻璃体视网膜牵拉。抗VEGF治疗可能有助于减少FEVR中的渗出和新生血管,但可能会加剧玻璃体牵拉视网膜,引起脱离。因此,抗VEGF治疗可以作为手术前的一种辅助方式,减少术中出血几率。以渗出为主的视网膜脱离或牵拉位于极周边赤道部时,首选巩膜扣带术。以牵拉为主的视网膜脱离首选玻璃体切除术。当纤维血管增殖附着在晶状体后囊时,也需行晶状体切除术。

6.视网膜母细胞瘤

视网膜母细胞瘤(retinoblastoma, RB)是儿童常见的眼内原发性恶性肿瘤,占全部儿童期癌症的4%。视网膜母细胞瘤在人口出生中的发生率大约为1/15000,可单眼或双眼患病,散发或家族性,常发生于1-2岁的婴幼儿。目前认为RB的发生与Rb1基因突变有关。

眼前节典型性特征表现为白瞳症,眼底检查发现视网膜母细胞瘤通常是视网膜内的黄白色固体肿物。RB可分为4型:(1)内生型,肿块突向玻璃体腔内,肿瘤细胞脱落可出现玻璃体种植;(2)外生型,肿块向脉络膜方向生长,可伴有视网膜脱离;(3)混合生长型,肿块兼有内生型及外生型的特点,是常见的类型;(4)弥漫浸润生长型,视网膜弥漫性增厚。小的肿物在视网膜内伴有轻微的动脉和静脉扩张。随着肿瘤的扩大,血管扩张并轻微迂曲,肿块内会形成钙化。随后会形成视网膜下液、视网膜下种植及玻璃体腔种植。种植偶尔会延伸到前房,产生肿瘤假性积脓。晚期肿瘤导致虹膜新生血管性青光眼、视网膜新生血管伴有玻璃体积血,侵入视神经和脉络膜。

RB的治疗原则是以挽救患儿生命为主,在此基础上根据肿瘤发展程度尽可能保留眼球和视力。目前可行的治疗方案包括静脉化疗(化学减容)、眼动脉介入化疗、玻璃体内途径化疗、温热疗法、冷冻疗法、激光光凝疗法以及眼球摘除等。

此外,犬弓蛔虫病、葡萄膜炎等也可能导致白瞳症。儿童眼病尤其是眼底病变,早期表现相对隐匿,往往不易被发现,从而延误治疗时机。因此,家长们应认识到眼底疾病对孩子视力的威胁性,重视儿童眼科检查。一旦孩子出现白瞳症或者其它眼部异常表现(如眯眼、畏光、斜视、眼球震颤、不追光等),应及时就医,减少视力进一步损害。

免责说明:本文由网友自由发布,如有侵权,请联系本网站进行删除